Wenn Pferde kauen und lecken – ist das gut oder schlecht?

Vor kurzem wurde mir folgende Frage gestellt:

Wenn ich mein Pferd longiere (was ich sehr selten tue), fängt sie (eine Stute) schon nach zwei Runden an zu kauen, nimmt den Kopf runter und leckt. Sie empfindet also das Longieren als eine Art Join up „Maßregelung“ meinerseits. Haben Sie einen Tip für mich, wie ich das ändern kann? Das Longieren soll ja für sie keine Strafe sein.

Auf diese Frage möchte ich an dieser Stelle eingehen.

Ein Verhalten – viele Interpretationsmöglichkeiten

Das Kauen und Lecken des Pferdes als reine Unterwerfungsgeste zu interpretieren, halte ich für falsch. Für mich bedeutet es viel mehr und ich interpretiere das Kauen und Lecken je nach Situation sehr unterschiedlich.

Schauen Sie sich zum Vergleich einen Hund an, der mit dem Schwanz wedelt. Die meisten Menschen interpretieren ein Schwanzwedeln beim Hund automatisch als Ausdruck von Freude. Das stimmt auch oft, aber manchmal ist es das aber nicht. Es kann nämlich z.B. auch ein Ausdruck von Unsicherheit oder Erregung sein und so kann es durchaus vorkommen, dass ein Hund mit dem Schwanz wedelt und in die nach ihm greifende Hand beißt … In diesem Fall hat der Mensch den Fehler gemacht, nicht auch die Körperhaltung und den Augenausdruck zu beachten, der ihn hätte das Schwanzwedeln anders interpretieren lassen. Es gilt also immer, den Gesamteindruck des Tieres zu sehen und zu deuten, egal ob beim Hund oder Pferd.

Situationsbeispiele

Ich sehe das Lecken und Kauen beim Pferd in den meisten Fällen als sehr positives Zeichen und übersetze es je nach Situation so:

Beim Reiten im Gelände

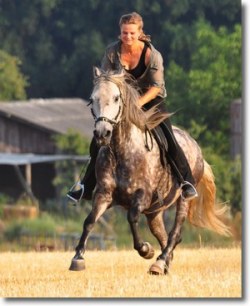

Fast jeden Morgen gehe ich mit meinem Pepe und meinen Hunden in den Wald. Zu 90% sind wir dabei gebisslos unterwegs. Wir haben ein paar Lieblingsstecken, auf denen ich Pepe gerne mal „gehen“ lasse. Er darf also so richtig Gas geben und das macht er sehr, sehr gerne :-). Am Ende der Strecke angekommen, pariert er in der Regel von allein durch. Ich muss ihn also nicht über Zügeleinwirkung bremsen und da, kein Gebiss im Maul liegt, schließe ich eine Mobilisierung des Kiefers durch Gebisseinwirkung als Auslöser des Kauens aus. Doch kaum ist Pepe im Schritt, schleckt und kaut er wie ein Weltmeister und das ohne Leckerligabe meinerseits. Sein Blick nach so einem Galopp ist einfach toll. Nie im Leben würde ich auf die Idee kommen, dieses Lecken und Kauen negativ zu interpretieren. Für mich heißt es in diesem Fall: „Das war ein Mordsgaudi„!

4. Oktober 2011 von Babette Teschen • Kategorie: Longieren, Sonstiges, Verhalten • 11 Kommentare »